千叶大学的社会学助教高艸在他的博客中撰写了一篇题为「为什么大学院阶段的研究需要理论知识」的随笔。

高艸賢,「大学院での研究になぜ理論の知識が必要なのか」,

https://kentakakusa.weebly.com/blog/7163860

内容颇为有趣,以下为我的随意摘译,对这个问题感兴趣的朋友不妨一读。

我在大学院负责教授「理论社会学」和「理论社会学演习」。无论研究什么主题,我都希望在大学院进行研究的学生能够基于理论知识开展研究。因此,我在下面写下了我对于为什么大学院的研究需要理论知识的见解。虽然内容较长,但希望有意向接受我指导的人能够认真阅读。

在说「这是一个尚未有人研究过的课题」之前

人们常说「社会学是一门可以研究任何事物的学科」。这的确没错,社会学是一门自由度非常高的学科。但反过来说,这也意味着「必须自己为研究的正当性进行辩护」。

面对这个挑战,许多社会学研究者往往会说「我的研究是前人未做过的研究」。然而,仅仅说「这是一个尚未有人研究过的课题」,并不是一个很好的正当化方法。为什么呢?

第一,「这是一个尚未有人研究过的课题」这一说法,比你想象的要求更高。大多数研究者在听到刚开始研究的学生说「这是一个尚未有人研究过的课题」时,都会想「是不是因为你的调查不够充分才会这么认为?」。「这是一个尚未有人研究过的课题」这种说法,只有在彻底调查了相关研究之后才能得出,而不是仅仅「在网上搜索了一下没有找到」这种程度的文献调查就能得出的结论。

第二,「尚未有人研究」本身并不能保证研究的重要性或趣味性。比如,让我们想想「电灯泡的社会学」、「咖啡机的社会学」、「糖浆的社会学」、「自行车停放处的社会学」等(这些都是我随意列举的当前视野范围内的东西)。这些可能都是尚未有人研究过的主题(如果已经有相关研究的话我道歉)。但是,如果有人说「这些是尚未有人研究过的课题」,你肯定会这样想:「确实没人研究过,但为什么要研究这些?研究这些有什么意义?」。不过,如果有人说「在这样的研究背景下,由于这样的原因,这是一个有趣的主题!」,你可能就会接受。让主题变得有趣(具有智性趣味),或者解释主题的有趣之处(智性趣味),这是研究者的工作。

因此,重要的不是说「这是一个尚未有人研究过的课题」,而是要明确以下几点:

- 关于这个主题,迄今为止谁做过什么样的研究?

- 你的研究与这些研究有什么不同?

学习与信息收集是不同的

在平时指导学生时,我感觉到很多学生在「了解迄今为止谁做过什么样的研究」这方面的学习严重不足。

首先,请注意我刚才使用了学习这个词。学习这个词,就像学习英语或数学那样,是在系统性地积累知识时使用的。我希望你也能对自己的研究持有这种「系统性积累」的观念。学习「迄今为止谁做过什么样的研究」,正是在学习「学术知识是如何积累起来的」。这与信息收集完全不同。在收集信息时,我们只是在「浅尝辄止」地收集某些特定信息。比如,当Wifi连接出现问题时,我们会搜索「Wifi 无法连接」之类的关键词来收集解决方法的信息。看过几个网站,Wifi连接成功后,这次的信息收集就结束了。这种只是「浅尝辄止」地收集特定信息的态度,并不是面对学术研究时应有的态度。你在面对已有研究时,需要的不是信息收集,而是学习。

学习「迄今为止谁做过什么样的研究」是一项非常费力的工作。按照我的经验,至少要读10-20本书加上30-50篇论文,才能系统地掌握「迄今为止谁做过什么样的研究」。对于初学者来说,仅这一项工作就需要花费数月时间。但是研究的起点就在翻越这座山头之后。我们别无选择,只能耐心地持续学习数月。

前人积累的知识,就是理论视角

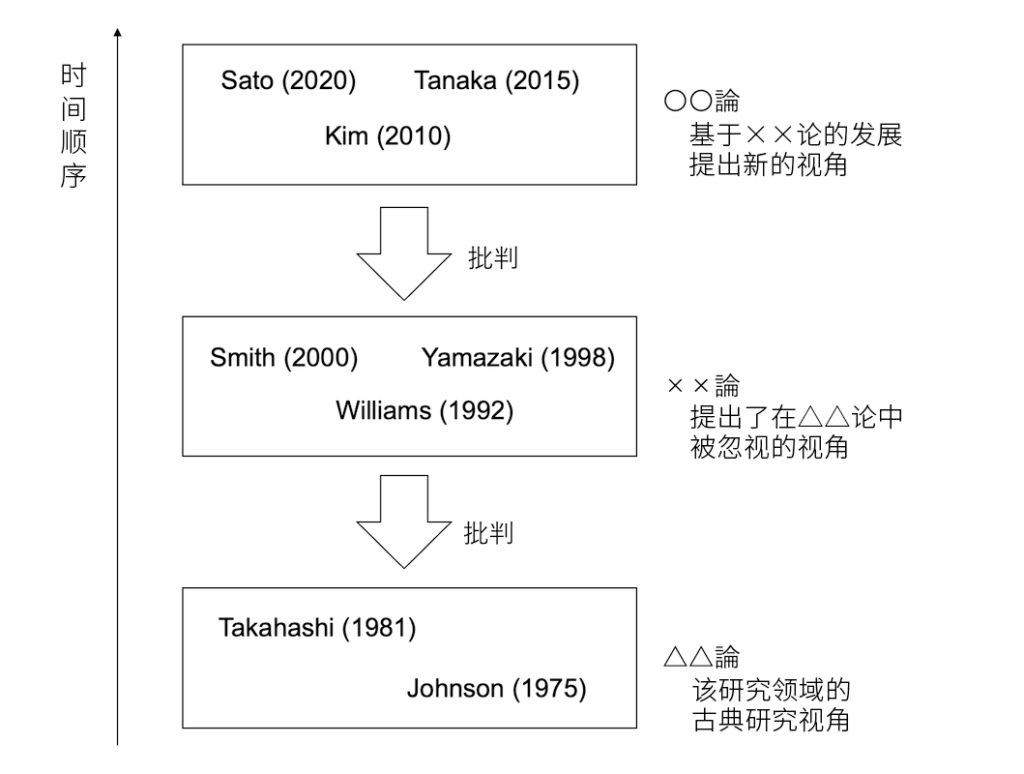

在学习「迄今为止谁做过什么样的研究」时,有一个需要注意的重点。那就是「现有研究是如何批评它们所面对的已有研究的」这一点。这有点复杂,所以我在下面放了一个示意图。

这样我们可以看到,研究总是在与现有研究的对话中不断积累的。具体理解这种积累过程,就是学习(而不是收集信息!)现有研究的目标。看了这个图,你应该一目了然:仅仅引用Sato (2020)作为自己研究的前期研究,或者只引用Sato(2020)、Tanaka(2015)和Kim(2010),是多么的不够充分。

(注:不过,在实际的论文中,由于篇幅限制,往往不得不放弃对这些现有研究进行全面的阐述)

那么,图中的〇〇论、××论、△△论等,被称为「理论」、「理论框架」、「理论视角」等(在下文中我们暂且统一使用「理论视角」这一说法)。如图所示,理论视角是多项研究共同具有的东西,是将研究群整合起来的东西。例如,Smith(2000)、Yamazaki(1998)和Williams(1992)都是××论的研究。即使它们选择了不同的研究对象,但因为都是××论的研究,所以可以归入同一研究群。

研究的进展通常指的是从△△论到××论,从××论到〇〇论这样的发展过程。因此,前人知识的积累过程就是理论视角发展的过程。这就是我希望你学习理论的原因之一。在社会学中,理论视角属于研究进展的核心部分。

各领域的理论视角与一般理论

读到这里,你的脑海中可能已经浮现出一个疑问。也就是:「理论视角不是指韦伯、帕森斯、卢曼等人的理论吗?」「这些出现在学说史教科书中的理论与这里说的理论视角有什么关系?」正是预料到会有这样的疑问,我在前文中特意使用了「理论视角」这个词。为了与之区分,我想把出现在学说史教科书中的理论称为「一般理论」。

从△△论到××论,从××论到○○论这样的理论视角的发展,是各个领域特有的。因此,即使学习了一般理论的学说史(从涂尔干和韦伯到帕森斯,从帕森斯到卢曼等),也无法了解你的研究领域特有的理论视角发展。但这并不意味着学习一般理论毫无意义。因为△△论、××论和○○论这样的理论视角,往往是以一般理论为背景形成的。在提出△△论、××论和○○论的原始论文中,经常会提到作为新理论视角构思背景的一般理论(根据领域不同,有时可能参考的不是社会学的一般理论,而是哲学)。扎实理解一般理论,对于理解具体领域的理论视角大有帮助。

通过学习一般理论锻炼自己的人观与社会观

我的专业是社会学理论研究。在被称为理论的领域中,我特别专注于一般理论。在大学院的「理论社会学」和「理论社会学演习」课程中,主要也是讲授一般理论(详情请参见网上公开的教学大纲等)。为了避免入学后的期望落差,希望想要接受我指导的人能够了解这一点。

我认为一般理论重要的部分原因已在上文提到。此外,还有一个我认为一般理论极其重要的决定性原因。那就是一般理论所提供的人观和社会观。

每种一般理论都有其特有的人观和社会观——即对人是什么、社会是什么的看法。一般理论中的概念,可以说是理论家所持有的人观和社会观的语言表达。因此,学习一般理论就是在学习该理论的人观和社会观,而掌握理论概念,就是能够自如地运用关于人观和社会观的词汇。

能够自如地运用词汇,对于达到深层次思考来说极其重要。因为人是用语言进行思考的,所以词汇的增加意味着思考范围的扩大,对语言的熟练掌握意味着思考深度的增加。没有这些词汇,几乎不可能思考「人是什么」、「社会是什么」这样的抽象问题。即使进行思考,也只能停留在浅层次,或者(即使可能达到深层次思考)也难以形成系统的认识。

也许有人会说:「即使不学习这么抽象的东西,也可以研究具体对象吧?」根据领域不同,这种说法可能是对的。但在社会学中并非如此。因为在社会学中,研究者必须用自己的语言来描述社会。在这种描述中,研究者自身的人观和社会观或多或少都会被融入其中。因此,我希望你能够通过掌握一般理论的词汇来锻炼你自己的人观和社会观。当然,这样锻炼出来的人观和社会观可能会与数据产生冲突而令你烦恼(比如我想要写这样的内容,但数据似乎在表明相反的情况等)。这样的烦恼可能会在写论文的过程中出现,但如果连自己的人观和社会观都没有,这样的烦恼都不会产生。

小结

在这篇文章中,我阐述了为什么大学院的研究需要理论知识的观点。我想要表达的要点大致如下:

- 在解释自己研究的意义和价值时,在说「这是一个尚未有人研究过的课题」之前,首先应该明确迄今为止谁做过什么样的研究。

- 学习「迄今为止谁做过什么样的研究」,正是在学习「前人是如何积累学术知识的」,这与信息收集完全不同,是一项非常费力的工作。

- 前人知识的积累过程就是理论视角发展的过程。因此,学习「迄今为止谁做过什么样的研究」,也就是在学习「迄今为止谁用什么样的理论视角进行研究」。

- 理论视角往往与一般理论有联系,所以学习一般理论对于理解理论视角很有帮助。

- 一般理论的词汇为研究者表达自己的人观和社会观提供了语言工具。在社会学中,研究者必须用自己的语言来描述社会,因此锻炼研究者自身的人观和社会观(的词汇)很重要。

下面是我的感想(和一些补充)。

基本上来说,这篇文章的大部分内容我还是赞成的,但对于标题的「为什么大学院阶段的研究需要理论知识」这个问题的回答似乎还是有些抽象。

如果让我说的话,因为我是主攻流行文化研究,所以我认为学习理论的一个很好的理由就是突破「直接文献不足」的困境。因为理论是一种理解和解释事物的框架,所以可以跨过不同研究对象适用。比如如果想研究Vtuber,直接去搜索Vtuber关键词可能不会出来太多文章。但如果学习理论的话,便会知道有像「角色理论(キャラクター論)」这样的理论视角,虽然它并不是为解释Vtuber而生,甚至比Vtuber更之前出现,但它作为理论对Vtuber的应用性也非常强。这些理论看似和研究对象没有直接关系,如果只搜索研究对象的关键词的话也没法直接搜索到,但它们完全可以应用于你的研究对象。因此,若是缺乏理论学习,便很可能与这些潜在分析工具失之交臂了。

至于最后的「锻炼自己的人观与社会观」感觉还是实在是说的有点大了,虽然我也认为了解专业理论往往能大大提高我们观点的分辨率,简单来说就是能够更细致、更清晰地看待事物。

当然,说到底理论也只不过是观察事物的一种工具、一副眼镜而已。不管是完全相信并使用它,还是因为不符合自己的目的(甚至只是单纯不理解)而去否定它,都是对理论本质的误解。在正规研究领域中被一定程度认可的理论和概念,应该是经过相当程度的审视和批评而存活下来的工具,因此在这个界限内我们还是应该予以尊重,但这也不是说这就是什么绝对的东西。

放到实际情况中,与理论合理相处的最好方式或许是:如果觉得对自己的目的有用,就在审慎使用的同时进行评估;如果觉得不够完善,就稍加改进;如果觉得不太适用,就暂时忽略它。

最后,如果你在读了上面的内容后对理论、尤其是理论在社会学中所处的位置和意义产生兴趣并想读一些延伸内容的话,不妨读一读下面这本书的第一章。虽然价格贵得感人,但现在学术出版也不容易,能支持正版就支持正版吧,不支持的话网上应该也能搜到电子版。

以上。